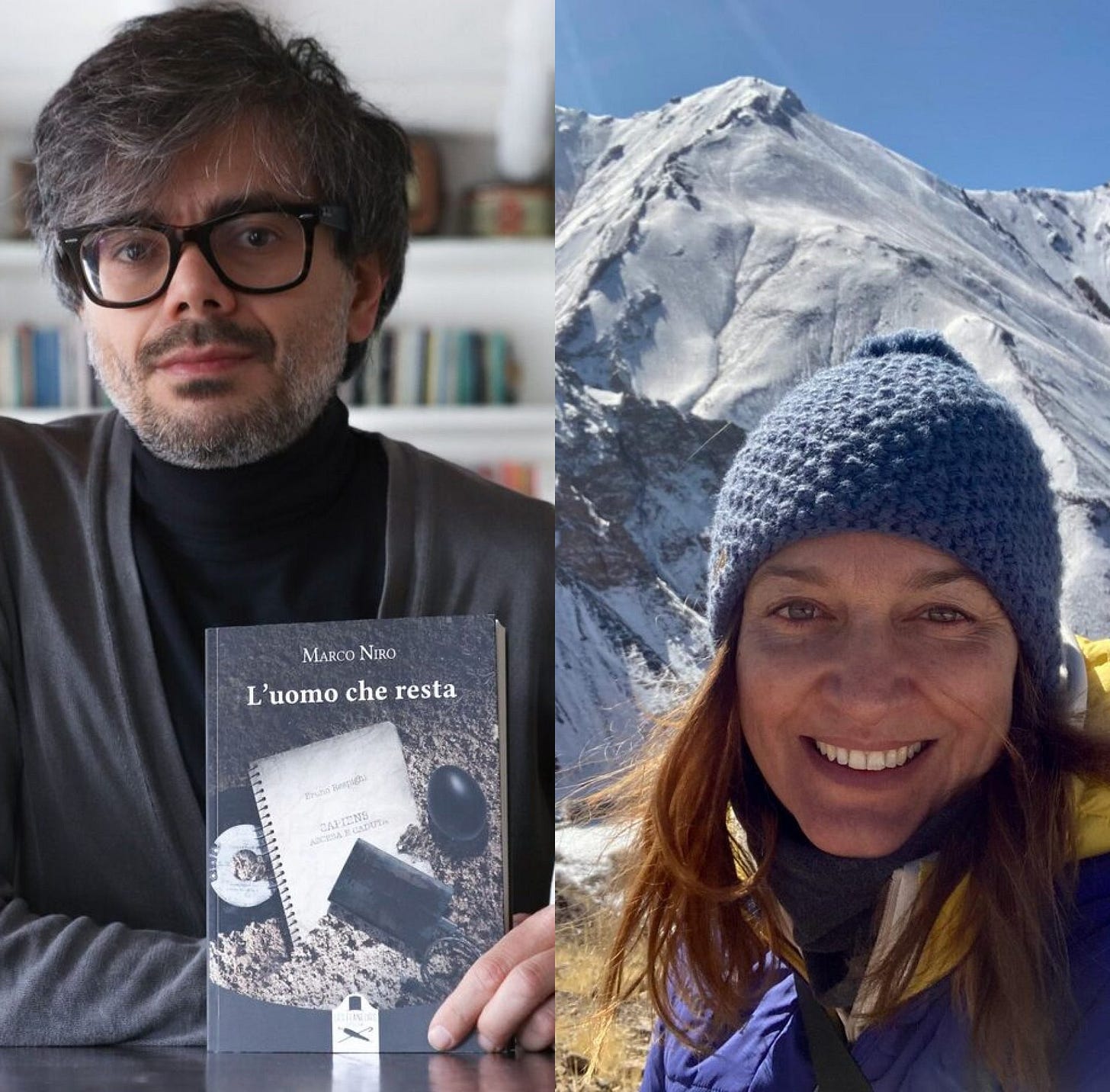

“L’uomo che resta”, Anna Sustersic intervista Marco Niro

Un incontro che ha messo insieme cambiamento climatico, Amitav Ghosh, pitture rupestri, Joseph Conrad, transumanesimo, i fratelli Cervi e molto altro

Pubblichiamo l’intervista che Anna Sustersic1 ha fatto a Marco Niro il 31 gennaio 2025, durante la prima presentazione de “L’uomo che resta” alla libreria Due Punti di Trento.

Dove ti sei imbattuto nel tema portante del tuo nuovo lavoro, il cambiamento climatico? E come hai deciso di metterlo al centro di un romanzo?

Sono diventato realmente consapevole del cambiamento climatico vent’anni fa, mentre scrivevo la mia tesi di laurea. Un lavoro sulla disinformazione giornalistica. Era il 2004. Tra le altre cose, provai ad analizzare il modo in cui le maggiori testate giornalistiche italiane si occupavano di ambiente e m’imbattei nella copertura che avevano dedicato al dibattito sul Protocollo di Kyoto (principale punto di riferimento della lotta internazionale al cambiamento climatico prima dell’Accordo di Parigi del 2015). Decisi di approfondire e misi in evidenza la schizofrenia di testate che parevano preoccuparsi del surriscaldamento climatico ma poi veicolavano tutta una serie di valori - essenzialmente, l’ossessione per la crescita economica - che confliggevano con quella preoccupazione, erano di segno esattamente contrario, favorendo produttivismo e consumismo. In altre parole, evidenziai nella mia tesi (che poi diventò un saggio pubblicato nel 2005) quella contraddizione che ancora oggi è la radice del problema: sappiamo da almeno vent’anni che il cambiamento climatico c’è ed è estremamente pericoloso, ci diciamo molto preoccupati, ma continuiamo a comportarci, nei fatti, come se il problema non ci fosse.

Poi, due anni dopo, nel 2006, uscì il noto documentario di Al Gore, “Una scomoda verità”. Una scena mi colpì particolarmente. Al Gore proiettava su uno schermo gigantesco il grafico delle concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera dall’antichità al momento presente. Si muoveva su una specie di predellino mobile che seguiva l’andatura del grafico restando vicino a terra per quasi tutta la sua lunghezza, e poi schizzava improvvisamente all’insù, molto all’insù, una volta arrivato agli ultimi decenni. Vedere Al Gore sollevarsi su quel predellino per inseguire l’anidride carbonica in atmosfera mi fece comprendere il problema ben più delle decine e decine di pagine scientifiche sull’argomento che pure avevo letto. Fu da allora che iniziai a pensare che il solo modo per agire contro il cambiamento climatico sarebbe stato quello di trovare la via più efficace per parlarne, per raccontarlo.

Un’idea che poi, quando pochi anni dopo ho iniziato a scrivere romanzi, mi ha sempre accompagnato, sotto forma di vocina che diceva: “Devi scriverne uno sul cambiamento climatico, non puoi esimerti, è un tuo dovere”. Poi arrivò l’appello di Amitav Ghosh, nel suo libro del 2016 intitolato “La grande cecità”, con cui in sostanza chiedeva agli scrittori di tutto il mondo proprio questo: occupatevi del cambiamento climatico prima che sia troppo tardi. Lo lessi nel 2019. Poi fu solo questione di tempo: non appena mi ritrovai senza scrivere, ovvero dopo aver chiuso in bozza “Il predatore”, iniziai a lavorare a “L’uomo che resta”. Era il 2021. Ora che esce, nel 2025, è ancora più attuale e necessario rispetto a quattro anni fa. Purtroppo.

Quale contributo può avere la narrativa nel trattare temi così tecnici e così ancorati alla scienza con un romanzo?

Innanzitutto, voglio appunto precisare che “L’uomo che resta” è un romanzo, non un testo scientifico. Si basa sulla lettura di decine di testi scientifici, sì, ma resta un romanzo, con tutte le finzioni necessarie alla narrazione. Per lavoro mi occupo di comunicazione scientifica e ambientale e so quanto siano fondamentali i dati e gli studi scientifici. Senza di essi, senza dati, senza ricerca, non potremmo dire oggi che i negazionisti climatici alla Trump sono degli impostori, e non potremmo nemmeno impostare un’azione corretta contro il cambiamento climatico. Di più, non potremmo nemmeno parlarne. Però, da operatore del settore, so che i dati e la ricerca scientifica non bastano.

Oggi siamo inondati da decine di studi che ci dicono per filo e per segno tutti la stessa cosa: il surriscaldamento continua ad aumentare, la situazione è allarmante e non abbiamo quasi più tempo per agire. La notizia del primo anno, il 2024, in cui la temperatura media globale ha superato il grado e mezzo in più rispetto all’era preindustriale ha fatto il giro del mondo e ce l’hanno detto persino al telegiornale. Eppure la gente vota Trump, vota i negazionisti climatici o al limite, che è ugualmente grave, gli indifferenti climatici. Più i dati ci dicono che il problema è grave e più le cronache si riempiono d’immagini come quelle arrivate di recente dall’Emilia, Valencia e Los Angeles, e meno la gente sembra comportarsi nel modo necessario a risolverlo.

Si tratta di un paradosso che ha a che fare non tanto con la stupidità umana, quanto con il modo in cui il nostro cervello si è evoluto. Nel romanzo dedico un certo spazio a questo passaggio cruciale. Racconto di una lezione tenuta da uno dei personaggi, un archeologo e docente universitario che, dopo aver spiegato perché l’attuale surriscaldamento climatico è un problema dai tratti del tutto inediti che l’umanità deve affrontare e risolvere pena il rischio di collassare o addirittura estinguersi, aggiunge però che la scienza da sola non basta a spingere le persone a farlo. Gli studenti, naturalmente, sbalordiscono, perché è un professore universitario che sta parlando, un uomo di scienza. La spiegazione, dice l’uomo di scienza, è che il nostro cervello non è fatto per comprendere problemi troppo astratti e troppo complessi come il surriscaldamento climatico, che non a caso, proprio per questo, è stato definito un iper-oggetto. Il nostro cervello si è evoluto per sfuggire ai predatori nella savana, per affrontare problemi circoscritti e ben visualizzabili.

Che fare, quindi? Semplice, quello che Homo Sapiens ha sempre fatto: raccontare storie. Serviva a mettere in guardia dai pericoli già decine di millenni fa, quando eravamo cacciatori-raccoglitori, e serve ancora oggi, a semplificare la realtà, a renderla più comprensibile. Il punto è che il cambiamento climatico non è una storia semplice da raccontare.

Ed è qui che viene in soccorso Ghosh, che nel suo libro individua sei elementi necessari affinché le nostre storie siano in grado di raccontare il surriscaldamento climatico: l’improbabile; gli interlocutori non umani; la natura; la dimensione collettiva; la dimensione visiva; gli ampi spazi (fino allo spazio cosmico) e i lunghi tempi (fino al tempo profondo). Si tratta, osserva Ghosh, di elementi che la cosiddetta letteratura seria non contiene quasi mai, anzi li rifugge, ed è per questo che le riesce difficile, se non impossibile, raccontare il cambiamento climatico. Si tratta di sei elementi che, nel mio piccolo, ho cercato di introdurre, tutti quanti, nel mio romanzo.

Molte diverse questioni relative all’uomo e alla sua natura polivalente emergono fra le pagine del tuo libro e si intrecciano con la crisi ambientale nella quale siamo già immersi come causa e conseguenza. Fra queste l’arte, come tributo alla bellezza del mondo, è un filo che percorre l’intero romanzo. Dice uno dei protagonisti: “Voglio far rivivere il mondo su queste pareti. Il mondo mi dà ogni giorno la sua bellezza, ora voglio provare a restituirgliene almeno un po’”. Siamo, forse più oggi che nel passato, ingrati con il mondo, a cui non restituiamo quasi più nulla. Arte e linguaggio hanno un posto importante nella tua narrazione, in cui si intrecciano nozioni scientifiche e ispirazioni umanistiche. Cosa ti hanno personalmente raccontato le raffigurazioni rupestri di cui parli nel tuo libro?

Questa domanda mi permette di parlare di preistoria, e del motivo per cui ho deciso di farne teatro di un terzo della narrazione.

Uno dei sei elementi citati da Ghosh è la vastità temporale: la prospettiva del cosiddetto tempo profondo, quello evolutivo, è fondamentale per attuare la corretta e necessaria relativizzazione. Fare riferimento agli albori della storia umana permette di dare il giusto respiro a un tema, quello del rapporto tra uomo e clima, che non potremmo capire se guardassimo solo al presente.

“Il clima è sempre cambiato” è una frase che si sente spesso in bocca ai negazionisti climatici, e in effetti questo è vero. Il clima cambia da quando il Pianeta si è formato ed è cambiato anche nel breve segmento temporale caratterizzato dalla presenza umana, circa sei milioni di anni considerando il genere Homo, solo duecento millenni se invece facciamo riferimento unicamente alla nostra specie, Homo Sapiens. Da quando siamo apparsi sulla Terra ci sono stati periodi più freddi di oggi, molto più freddi, e questo è evidente a tutti, ma anche periodi più caldi, ad esempio circa ottomila anni fa durante il cosiddetto optimum climatico dell’Olocene.

Quello che i negazionisti non capiscono o non vogliono capire è che sono radicalmente mutate cause, prospettive e contesto: il cambiamento climatico odierno è il primo di origine antropica, è il primo così pazzescamente rapido (al punto che, continuando così, già entro questo secolo, negli scenari peggiori, farà davvero caldo come mai accaduto da quando Homo Sapiens è apparso) ed è soprattutto il primo che avviene su un Pianeta già densamente popolato, così che le migrazioni di massa - valvola di sfogo dei cambiamenti climatici del passato - oggi risultano molto più problematiche se non impraticabili.

Solo se volgiamo lo sguardo alle nostre origini, possiamo capire la gravità di quello che accade oggi a livello climatico e soprattutto potrebbe accadere domani, e non è un caso che la parte preistorica del mio romanzo si svolga durante una fase di cambiamento climatico, di segno opposto a quella odierna, ma capace di presentare agli umani dell’epoca analoghi problemi di adattamento; problemi che in qualche modo furono superati, se è vero che siamo ancora qui a parlarne.

Ed ecco quindi l’idea che la preistoria abbia molto da insegnarci a riguardo, e questo perché forse mai come in epoca preistorica due dei sei elementi cari a Ghosh hanno dominato la scena: la natura e il non umano. Gli antichi cacciatori-raccoglitori erano probabilmente animisti, credevano che tutto avesse un’anima, non si ritenevano la specie superiore, si consideravano alla pari, se non da meno, non solo rispetto agli altri animali, ma alle piante e alla natura tutta. Probabilmente, in un certo senso, ci parlavano: coi leoni, gli alberi, persino le rocce. E tutto questo lo si può intuire in quegli straordinari lasciti che sono le pitture rupestri, veri e propri capolavori della storia dell’arte, tanto che fu il grande Picasso a dire che dopo le pitture di Altamira tutto può essere considerato decadenza: i cacciatori-raccoglitori, ventimila anni fa, avevano già toccato vette artistiche elevatissime. Quelle pitture, che ho avuto la fortuna di ammirare perfettamente riprodotte proprio ad Altamira una decina di anni fa, mi hanno raccontato una storia molto potente, quella di uomini che, nonostante la loro arretratezza tecnologica, già avevano trovato la chiave per un’esistenza armoniosa nella natura e con la natura, proprio la chiave che noi, oggi, così ipertecnologici, abbiamo smarrito.

Il tuo libro ha una ricchissima e ricercatissima bibliografia che ne concretizza le basi scientifiche e tecniche. Ma non solo, ci sono diverse ispirazioni musicali, artistiche e letterarie. Fra queste “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad. Dopo la lettura di “Cuore di tenebra”, uno dei tuoi personaggi riflette nel seguente modo: “Chi va oltre i propri limiti non può che trovarsi di fronte all’orrore. [… L’uomo] ha spostato il suo sguardo dove gli faceva più comodo, altrimenti di fronte all’orrore non avrebbe retto. È stato così, credo, che la gente di prima si avviò verso il collasso”. Il concetto di limite è fondamentale in questo come nel tuo precedente romanzo, “Il predatore”. E in entrambi il mancato rispetto dei limiti imposti dalla natura è una delle cause fondamentali della crisi sociale ed ecologica che stiamo vivendo.

Con il senso del limite dovremmo tornare a fare i conti una volta per tutte, al più presto. Capire che siamo esseri limitati è cruciale per poter vivere in modo sereno ed equilibrato. Il nostro corpo ha dei limiti e fissa dei limiti: non possiamo crescere all’infinito, in natura nulla cresce all’infinito, in natura tutto è, in definitiva, mortale, destinato a finire. Questo non è triste, è semplicemente la vita, la biologia. Anche la nostra mente ha dei limiti, e questo forse è ancora meno accettato: non possiamo sovraccaricarla, non possiamo sollecitarla di continuo, non possiamo essere sempre attenti, non possiamo comprendere tutto: siamo esseri intelligenti, sì, ma con un’intelligenza limitata dalla fisiologia del nostro cervello, contenuto dentro una scatola cranica, con un numero di neuroni e di sinapsi enorme ma non infinito. Al di fuori del nostro corpo e della nostra mente, poi, la natura non è altro che limite essa stessa: non è infinita, le sue risorse sono esauribili, la stessa terra calpestabile non è illimitata.

I cacciatori-raccoglitori forse non teorizzarono l’importanza di rispettare tali limiti, ma si comportavano generalmente in modo tale da non violarli. Non si consideravano al di fuori della natura, chiedevano perdono alle proprie prede, rispettavano tutto quanto li circondava. Non erano buoni, nel senso artificioso e fondamentalmente fallace che noi oggi attribuiamo alla parola, semplicemente avevano capito che rispettare i limiti naturali era il modo migliore di vivere. Questo senso del limite è rimasto forte anche nelle epoche successive a quella preistorica: religioni, filosofie e culture hanno continuato, variamente, a coltivarlo.

Poi è arrivata la modernità, col primo tentativo filosofico di aggirare i limiti imposti dalla natura: con Cartesio, quattro secoli fa, arriva la teorizzazione secondo cui l’uomo sarebbe al di fuori della natura, specie superiore alle altre, col diritto di esercitare il proprio dominio su di esse e sulla natura tutta, vista come semplice fonte di approvvigionamento umano, sorta di forziere inesauribile a nostra disposizione. E poi abbiamo proseguito su questa china col pensiero liberista del laissez-faire, con l’idea contraria a ogni principio scientifico secondo la quale la nostra economia, le nostre attività di produzione e consumo, avrebbero potuto crescere all’infinito in un mondo dalle risorse finite. Il risultato è quello che vediamo attorno a noi: miseria ecologica, sociale, economica, politica, culturale.

Passato, presente e futuro si intrecciano nella trama del romanzo, dimostrando che in tutte le ere dell’uomo ci sono stati tanto i germi della distruzione, quanto quelli della creazione. E nel corso della narrazione emerge, tra i molti accenni all’ombra della nostra natura, anche un abbozzo di quello che potrebbe essere il “mondo nuovo”, che per certi aspetti richiama in realtà caratteristiche di quello passato. Com’è il tuo mondo nuovo ideale? Quali valori e quali caratteristiche lo distinguono dal presente?

Si tratta di un mondo in cui, come sempre è accaduto, si raccontano storie, e in cui le storie sono il collante della vita sociale. Solo che hanno smesso di essere storie tossiche. Hanno smesso di raccontare di esseri immortali, divinità feroci, semi-dei ambiziosi, guerrieri spietati, sovrani assoluti, uomini forti, ricchezze smisurate, smania di grandezza. O meglio, li raccontano, sì, ma come si raccontava dei predatori nella savana preistorica, per ammonire su quanto potessero essere letali, per tenerli lontani, per evitarli.

Si tratta di un mondo in cui gli umani sono tornati a fare quello che per lo più facevano ai loro albori, da cacciatori-raccoglitori: cooperare nel rispetto dei limiti imposti dalla natura.

Ma non si tratterebbe del mero ritorno a un passato mitico, a un “buon selvaggio” che non è mai esistito, né tanto meno di un ritorno alla candela, a una povertà triste e indegna. In questo ipotetico mondo nuovo avremmo una cosa che gli antichi cacciatori-raccoglitori non avevano: un sapere maturato durante un lungo passato, conoscenze scientifiche, culturali, storiche immense, che messe al servizio di un socialismo umanitario, ecologico ed egualitario, ci permetterebbero davvero di vivere una vita degna di essere vissuta, forse persino felice.

Nel mio romanzo, il solo fatto che permette il passaggio a un mondo simile è un fatto traumatico, un collasso gigantesco. La speranza è che non sia necessario arrivare a tanto. Se pure ci arriveremo, tuttavia, non sarà stato invano: chi verrà dopo si ricorderà di noi come l’arrogante civiltà di Prometeo, collassata per la sua incapacità di limitarsi. “Di quest'epoca non resteranno neanche delle belle rovine”, cantava Vasco Brondi nel 2014. Se non altro, saremo stati un utile monito.

Lungo tutta la tua narrazione mi è sembrato di percepire ci sia al contempo paura e fascino per come la nostra realtà si sta evolvendo. Parlando dell’intelligenza artificiale: “In base alle evidenze scientifiche, l’essere umano poteva davvero essere considerato alla stregua di un algoritmo organico, privo di libero arbitrio e del tutto fallibile, mentre l’intelligenza artificiale, potenziata all’estremo, sarebbe stata davvero capace di prendere decisioni migliori di quelle umane”. Cosa ti spaventa e cosa ti affascina di questo presente che sembra voler andare incontro alla completa sostituzione dell’uomo?

L’intelligenza artificiale, e il trans-umanesimo (o post-umanesimo) che ne è la più inquietante conseguenza possibile, esercita il fascino tentatore che su ogni umano esercita qualunque mostro, qualunque patto col diavolo. In letteratura lo hanno magistralmente raccontato soprattutto Mary Shelley con “Frankenstein” e Wolfgang Goethe con “Faust”. Come ha scritto Chuck Palahniuk: “La gente ha bisogno di un mostro in cui credere. Un nemico vero e orribile. Un demone in contrasto col quale definire la propria identità. Altrimenti siamo soltanto noi contro noi stessi”. I mostri servono, o meglio serve temerli. I problemi cominciano quando non li vediamo più come tali, quando finiamo per credere che non lo siano.

Il pensiero riportato nella frase che hai citato è quello del protagonista del romanzo, che ritiene folle e arrogante il progetto transumanista, eppure se ne lascia fatalmente tentare. Il transumanesimo, con la sua volontà di andare oltre l’umano per creare esseri immortali, è oggi l’esempio più chiaro ed eclatante, forse il più chiaro ed eclatante dell’intera storia umana, di tentativo organizzato di superare i limiti naturali, quelli che il nostro stesso corpo ci impone.

Non è un caso che venga alla ribalta oggi, nella fase più drammatica della nostra storia: mentre rischiamo l’estinzione, ecco pronta la nuova soluzione tecnologica per aggirare il problema. Un po’ come l’ingegneria, coi suoi progetti fantasmagorici, pretende di risolvere il problema del surriscaldamento climatico per via tecnologica e non culturale, che è la sola possibile, così i transumanisti propongono di superare il rischio di estinzione dando vita a un’altra specie, non più umana, ma transumana, appunto, grazie alla nanotecnologia e all’intelligenza artificiale (salvo non tenere conto che sarà probabilmente proprio il collasso ecologico a fare tabula rasa dei loro progetti).

Si badi bene, non parliamo di fantascienza, né di una setta di innocui picchiatelli: quando parliamo di transumanesimo, ormai, parliamo dei nuovi padroni del mondo. Elon Musk è un transumanista, Google è guidata da transumanisti, il padre dell’intelligenza artificiale, Sam Altman, è un transumanista. Ne ho scritto nel mio romanzo perché ritengo che di questa pericolosa corrente di pensiero, che ancora oggi è misconosciuta, come pure della potente sfera politico-economica che gli ruota attorno, il pubblico debba prendere coscienza prima che sia troppo tardi.

Il transumanesimo è oggi il peggior mostro che l’umanità deve temere, perché ribalta del tutto il nostro rapporto con l’ambiente. Parte da una lettura che è fondamentalmente corretta, ovvero che il nostro cervello si è evoluto in un ambiente completamente diverso da quello odierno e quindi non ci permette più di comprenderlo efficacemente e di viverlo degnamente. Il problema è che come soluzione propone di cambiare cervello, di digitalizzarlo e adeguarlo così all’ambiente iper-tecnologico odierno. La sola proposta sensata, a mio avviso, sarebbe invece quella contraria: non è il nostro cervello che va potenziato digitalmente per restare al passo, ma è l’ambiente che deve tornare a essere più simile a quello che era quando ci siamo evoluti: più lento, più semplice, più pulito, più leggibile.

“Anche la preistoria ci insegna, al di là di ogni retorica buonista, che in natura l’unico modo per sopravvivere e affermarsi, ieri come oggi, passa dall’uso della forza e dal dominio del più forte sul più debole”. Queste sono le parole di uno dei “cattivi” del tuo romanzo. Questo ci insegna la storia e, ahimè, se guardiamo al presente, quel che ci racconta il nostro momento storico non è molto diverso. Il cattivo ha alla fine ragione?

Il cattivo si sbaglia. La storia insegna altro. La storia insegna che non sempre le collettività umane sono state segnate da prevaricazione e violenza. L’archeologia e l’etnografia hanno provato che sono esistite, più in epoca antica che recente, collettività egualitarie, solidali, persino matriarcali. Tra gli antichi cacciatori-raccoglitori come nel primo Neolitico. Sono le gilanie di cui ha parlato per esempio l’archeologa Maria Gimbutas, e di cui parlammo anche io e Mattia Maistri nel terzo romanzo di Tersite Rossi, “I Signori della Cenere” (forse il più vicino a “L’uomo che resta”). Per quanto ormai solo sotterraneo, quel filo rosso non si è spezzato, è arrivato fino a noi, se è vero che ne stiamo parlando, se è vero che tanti vorrebbero ancora che le cose stessero così.

Perché non è la legge del più forte a renderci umani, a renderci una specie diversa dalle altre. L’uso della forza e il dominio del più forte sono comuni presso mille altre specie viventi. A distinguerci è solo la nostra capacità di raccontare storie, grazie al pensiero simbolico e al linguaggio verbale articolato, che nessun’altra specie possiede. Questa capacità ha creato un collante, ha creato istituzioni in cui credere, ha permesso agli uomini di cooperare saldamente. Spesso questo è servito per creare mostruosità e orrori, prevaricazione e violenza, ma talvolta anche splendidi esempi di società in armonia con la natura, pacifiche, egualitarie.

Si tratta dell’inevitabile ambivalenza umana, cui nessuno può sottrarsi, al punto che non si può dire che esistano persone assolutamente buone o assolutamente cattive, ma solo azioni buone - quelle che rispettano i limiti naturali e favoriscono pace e uguaglianza - e azioni cattive - quelle che fanno l’opposto.

Al momento prevalgono le azioni centrate su sfruttamento e prevaricazione, prevale il continuo superamento dei limiti, e prima ancora la semplice incapacità di vederli, di riconoscerli. Prevale ogni giorno, in ognuno di noi: quando vogliamo sciare sulla neve artificiale, quando vogliamo cambiare smartphone solo perché quello che abbiamo non è l’ultimo modello, quando pretendiamo che il diverso e l’estraneo vengano spazzati via perché per loro non c’è posto, quando crediamo che l’aria, l’acqua e la terra siano nostre proprietà, quando votiamo gente che ci dice che possiamo crescere all’infinito e abbiamo diritto di farlo, gente che reprime il dissenso ed è forte coi deboli e debole coi forti. Ma non è detto che sarà sempre così. Il dominio del più forte sul più debole non è scontato.

C’è bisogno di riprendere in mano quel filo rosso, c’è bisogno di resistenza, c’è bisogno di fare come fecero i partigiani, come fecero i sette fratelli Cervi, gente comune, gente che lavorava i campi e poi, di fronte al mostro, scelse di combatterlo al prezzo della propria stessa vita.

Giornalista pubblicista, laureata in Scienze Ambientali con un dottorato in “Monitoraggio dell’alterazione ambientale” e un master in “Comunicazione della scienza”, Anna Sustersic si occupa di comunicazione e divulgazione in materia di natura, scienza e conservazione. Collabora dal 2017 con PAMS Foundation Tanzania occupandosi di comunicazione ed educazione legate alla mitigazione del conflitto uomo/fauna selvatica. È autrice di libri divulgativi, tra i quali: “Sulla via dell’orso, un racconto trentino di uomini e natura” (con Filippo Zibordi, Idea Montagna 2016), “Storie di straordinarie ricerche, wolf induced” (Edinat 2023), “Streghe, vampiri e altri demoni” (Edinat 2024).

Hai detto bene, Marco, la storia ci insegna (ci dovrebbe insegnare) che in tempi passati vivevamo nel rispetto dell'altro, nella convivenza e nella tolleranza. (Vedi la Sicilia ai tempi di Federico II)

Grande