Gli occhi del leopardo (1)

Una storia che sa di fotogiornalismo, guerriglia e popoli della foresta

Prima puntata di cinque

Partenza

Ero un fotogiornalista ed erano gli anni Novanta: una combinazione favorevole. Il nuovo millennio non era ancora arrivato ad abbassare la qualità di qualunque prodotto culturale col suo nefasto carico di paccottiglia digitale, e il fotogiornalismo non se la passava male. A passarmela male, però, ero io, e il mio mestiere non c’entrava. Io e Sara ci eravamo appena separati, e della nostra relazione erano rimaste soltanto, tra le macerie, troppe fotografie di noi due sorridenti. Oltre a Laura, nostra figlia dodicenne. Il giudice aveva impiegato giusto il tempo di un’occhiata alle carte, e alle facce, per decidere di affidarla alla madre, una rispettabile professoressa di liceo che lavorava a cinque minuti da casa, mentre il padre a lavorare se ne andava in giro per il mondo, e nemmeno si capiva bene a fare cosa.

Quello in Sri Lanka fu il mio primo incarico all’estero dopo la separazione. La redazione per cui lavoravo all’epoca, quella di un settimanale molto in vista che stava cercando di tenersi al passo coi tempi, mi aveva proposto di andare a fotografare la guerra civile tra il governo dell’isola e i guerriglieri tamil, le famigerate Tigri. Un conflitto sanguinoso e crudele che andava avanti da dieci anni e prometteva di proseguire per almeno altrettanti. Più che per il lauto compenso, accettai per mettermi alle spalle, il più lontano possibile, il naufragio della mia vita. Se poi laggiù l’avessi persa, mi ero detto, non sarebbe stato un gran dramma per nessuno.

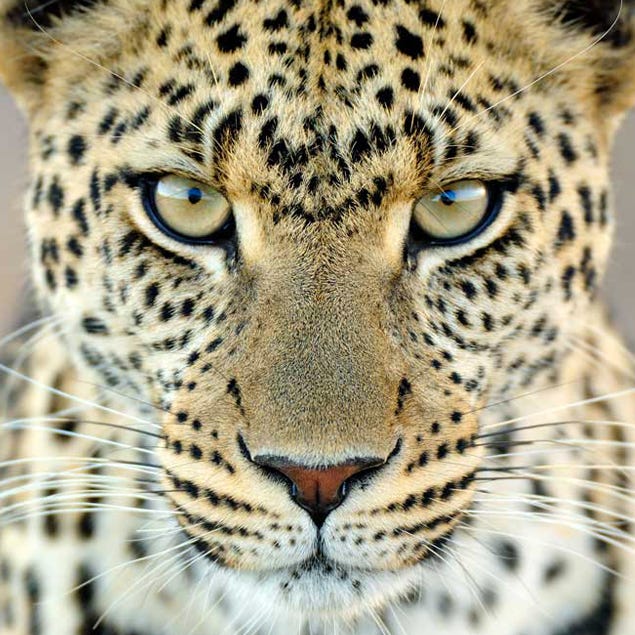

C’era anche un altro motivo, a dire il vero: il leopardo. Anche se ormai fotografavo solo conflitti, io nascevo come fotografo naturalista. Poi quella strada non aveva dato i frutti sperati e avevo ripiegato su armi e milizie, che facevano decisamente più audience rispetto a flora e fauna. Uno dei miei libri preferiti, quando ero piccolo, era quello che chiamavo, semplicemente, “il libro degli animali”. Un bel manuale che passava in rassegna praticamente tutte le specie viventi, ricco di foto meravigliose. Averlo perso in chissà quale dei miei tanti traslochi restava uno dei miei più grandi crucci, dopo l’essermi sposato e l’aver scelto, all’università, le scienze politiche anziché quelle naturali (ma erano gli anni Settanta, e la politica era ovunque). Fu su quel libro che ammirai per la prima volta Panthera pardus kotiya, meglio noto come leopardo dello Sri Lanka. Del mondo animale mi avevano sempre colpito soprattutto due categorie: i felini, di cui adoravo il portamento elegante e lo sguardo ipnotico, e gli endemismi insulari, ovvero le specie che vivono solo su determinate isole e da nessun’altra parte al mondo, perché avevo la sensazione che fossero più solitarie delle altre. Il leopardo dello Sri Lanka rientrava in entrambe. Quando avevo iniziato a lavorare da fotografo naturalista, avevo accarezzato subito l’idea di andare a ritrarlo. Ma fra i miei radi committenti non avevo trovato nessuno a cui quell’animale sembrasse tanto interessante quanto a me, per lo meno non fino al punto di finanziarmi quel costoso viaggio. Quando, molto tempo dopo, mi fu proposto di andare a fotografare la guerra civile in Sri Lanka, mi parve una manifestazione del destino, per una volta generoso. E tra le focali che mi portai dietro non mancai di includere anche un potente teleobiettivo.

Prima tappa: Colombo

La prima tappa del mio viaggio fu Colombo, la capitale. Lì dovevo incontrare svariati funzionari e membri del governo dello Sri Lanka. Agli appuntamenti mi presentai sempre senza macchina fotografica, perché di gente in posa non avevo bisogno: quegli incontri mi servivano solo per tastare il terreno, conoscere meglio una delle due parti in causa. Che a sua volta voleva conoscere meglio me: per procurarmi visti e permessi, nei mesi precedenti, la redazione si era fatta in quattro, e ciononostante avevo percepito diffidenza nei miei riguardi non appena ero sceso dall’aereo: qualunque straniero poteva essere un fiancheggiatore occulto dei guerriglieri, o terroristi, come li chiamava il governo. E io non facevo eccezione.

Per ultimo incontrai il Presidente dello Sri Lanka. Un uomo dal sorriso largo e la fronte alta, che per prima cosa mi chiese dove fosse la macchina fotografica. Gli spiegai che non era quello il momento di usarla, e lui parve molto deluso. Poi si mise a spiegarmi che i singalesi erano gente laboriosa, e che il loro Paese, a quasi mezzo secolo dall’indipendenza, era ormai passato da un’economia rurale, basata quasi esclusivamente sulle piantagioni di gomma e tè, a una industriale, trainata dal tessile. Pronunciò con disprezzo la parola “piantagioni”, come se la stesse sputando fuori dai denti, e con solennità la parola “tessile”, come se la stesse cantando. La povertà, mi disse, era ormai prossima a essere sradicata. E nessun terrorista retrogrado e sanguinario avrebbe mai potuto impedire a lui e al suo partito di portare a termine quella grande operazione di emancipazione sociale ed economica condotta nel segno del libero mercato. La loro, aggiunse, era una democrazia autentica, ispirata alla migliore tradizione occidentale, che tuttavia sapeva usare il pugno di ferro con chi non rispettava le regole. Compresi stranieri e giornalisti, disse guardandomi dritto negli occhi. Mi congedò sorridente, dicendomi che, se cambiavo idea e volevo fotografarlo, restava a mia completa disposizione.

Presi in mano la macchina fotografica soltanto quando lasciai gli scintillanti uffici governativi per scendere in strada. Passai alcuni giorni in giro per le vie della metropoli, e riconobbi facilmente, al di fuori della zona ricca e dei suoi grattacieli vetrati, i tipici effetti collaterali della ricetta capitalista, che il governo aveva applicato con tanto zelo: baracche, sporcizia, miseria. L’ultima sera, seduto al tavolino all’aperto di un modesto ristorante in uno dei quartieri più poveri, fui avvicinato da una puttana. Avrà avuto sì e no tredici anni, ed era molto giovane persino per quella città. Tentò di abbordarmi parlando un inglese più maccheronico del mio. Le dissi di sedersi. Le offrii la cena e le chiesi di raccontarmi la sua storia. Era figlia di contadini che avevano abbandonato le piantagioni di tè dell’interno ed erano arrivati in città attratti dalle promesse di ricchezza, poi puntualmente tradite: lavoravano in fabbrica dodici ore al giorno, ma non riuscivano comunque a mantenere i loro sette figli. Così che lei, come già la sorella maggiore, aveva iniziato a prostituirsi. Ma non lavorava per nessuno, mi spiegò: era una libera professionista. Disse proprio così: libera professionista. La guardai turbato: aveva l’età di mia figlia. Le misi in mano una cifra che corrispondeva a quello che avrebbe guadagnato in parecchi mesi di lavoro e le dissi di stare lontano dalla strada. Lei mi sorrise, poi indicò la macchina fotografica. Voleva essere ritratta. Le dissi di no e lei s’imbronciò. Poi si alzò e, senza salutarmi, se ne andò. Fu a quel punto, mentre si allontanava lungo quella via buia e stretta, illuminata solo dalla debole luce al neon del ristorante, che afferrai la macchina e scattai. Ed ebbi così la miglior immagine della prima tappa del mio viaggio.

Fine della prima puntata

La seconda verrà pubblicata il 4 luglio 2024

Adoro i racconti a puntate, dovreste pubblicarne di più!

Lo Sri Lanka è un paese in cui il capitalismo ha fatto danni enormi, devastando ambiente e culture...